张荣森辞职8个月后,浙商银行终于迎来了新行长——陈海强,由此形成了“一正三副”的格局,其中陈海强曾是公司首席风险官。

从业绩看,公司去年录得营收、净利双增的成绩单,其中收入同比有所增长,主要受益于非利息收入的爆发,而利息净收入颇为罕见的出现了下滑;净利大幅放缓,主要是加大费用支出以及信用减值损失加剧所致。

从贷款质量来看,不良贷款主要集中在公司贷款,去年同比有所增长,而个人贷款则实现“不良”双降。另外,公司去年加大了不良贷款处置力度。

时隔8个月,选定新行长

4月10日晚,浙商银行公告称,聘任陈海强为行长,任期与第七届董事会一致。任职资格尚待国家金融监管总局核准,在此之前代为履行行长职责。

资料显示,陈海强出生于1974年10月,是硕士学历,曾任国家开发银行浙江省分行副主任科员,招商银行宁波北仑分理处副主任(主持工作)、宁波北仑支行行长、宁波分行党委委员、行长助理、副行长。

2015年,其加入浙商银行,历任宁波分行党委书记、行长,浙商银行行长助理兼杭州分行党委书记、行长,浙商银行首席风险官,浙商银行党委委员、副行长。现兼任浙江省国际商会常务副会长。

目前,陈海强持有浙商银行75.4万股,去年税前年薪为131.9万元。

去年8月9日,浙商银行第七届董事会聘任张荣森为行长,不过在当月18日,因个人原因辞任执行董事、行长职务,随后公司决定由董事长陆建强代为履行行长职责。

时隔8个月,浙商银行终于确认了新行长人选,这对于稳定军心,带领公司前行起着重要性作用。

自2024年至今,浙商银行的高管变动较为频繁。

1月19日,因分工调整,景峰先生辞去公司首席财务官职务,仍担任党委委员、副行长等职务;

2月27日,因内部岗位调整,陈忠伟辞去公司职工监事、监事会监督委员会委员职务;

9月24日,因连续担任独立董事时间即将触达任期上限,周志方、王国才辞去独立董事等职务;另外,因新任独立董事任职资格尚未获批,两人离职将会导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一,所以王国才继续履职独立董事职责,在今年2月24日才离职。

今年3月12日,因分工调整,王超明辞去公司首席信息官职务,辞职后仍将担任行长助理职务。

目前,浙商银行形成了“一正三副”的格局,即陈海强行长(待批)、以及景峰、骆峰、林静然三位副行长,四人均属于70后,这也意味着管理层的年轻化。

为何利润大幅放缓

3月29日浙商银行披露了2024年报,录得营收、净利双增的成绩,其中营业收入同比增长6.19%至676.5亿元,归母净利润同比微增0.92%至151.86亿元。

拉长时间线来看,公司去年的收入增速在近五年中排在第三,早前四年分别为2.89%、14.19%、12.14%、4.29%,去年的收入增速较2023年有所增长,但增长有限。

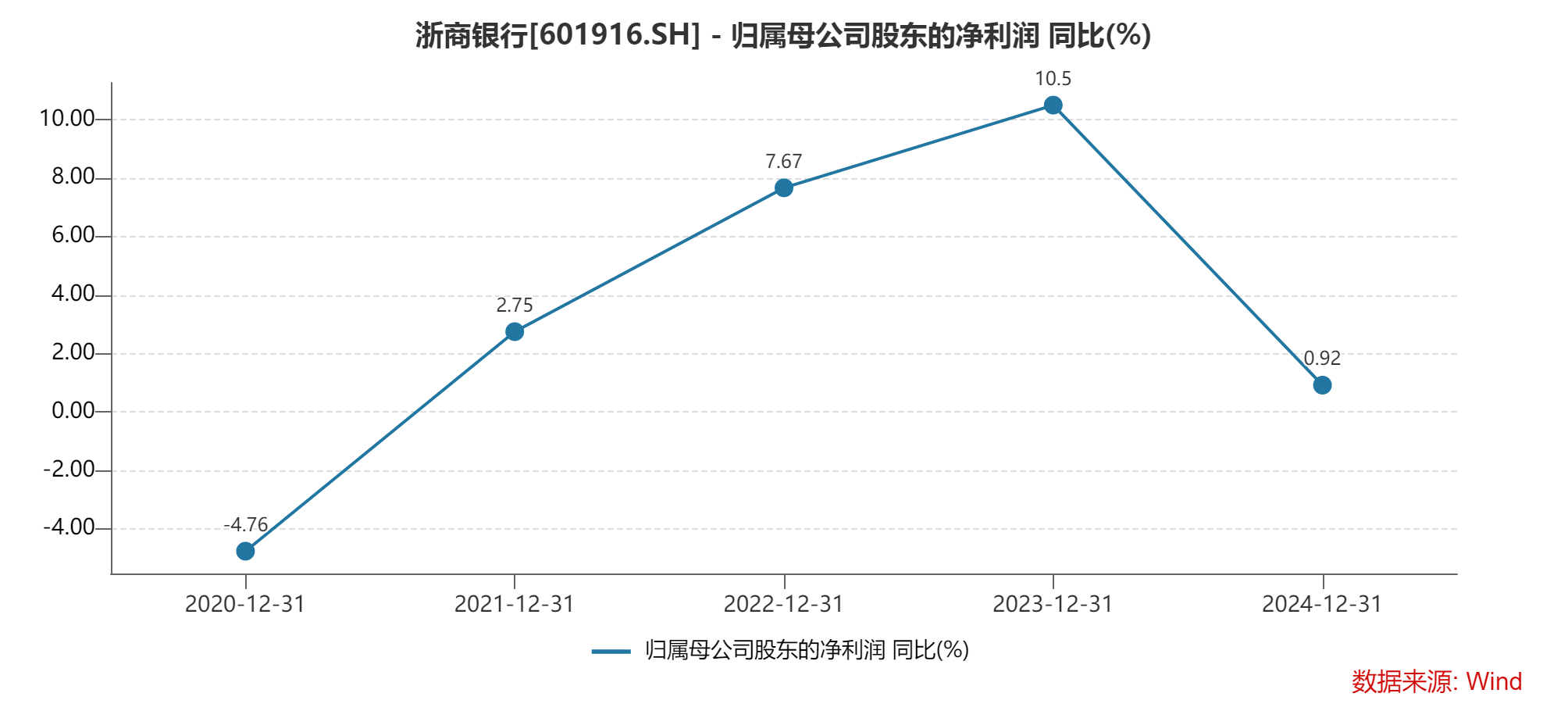

归母净利润增速在近五年中排在倒数第二,早前四年分别为-4.76%、2.75%、7.67%、10.5%,即去年增速大幅放缓。

拆分季度来看,浙商银行去年各季度的收入总体有所波动,分别为184.07亿元、168.72亿元、172.12亿元、151.59亿元,同比分别增长16.65%、-3.3%、4.55%、8.17%。

同期归母净利润分别为59.13亿元、20.86亿元、49.06亿元、22.81亿元,其中Q1同比增长5.12%,其余季度同比均下滑,降幅分别为1.51%、2.08%、0.61%。

总而言之,浙商银行的这份成绩单差强人意。

银行的主要收入来源是利息净收入,公司去年的收入为451.57亿元,同比下降4.99%,是2018年以来首次出现下滑的年度,这与净息差不断收窄有关,去年为1.71%,同比下滑0.3个百分点。

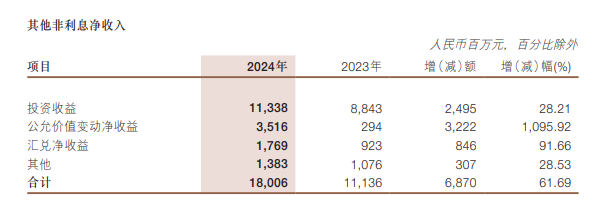

不同于利息净收入的下滑,公司的非利息收入为224.93亿元,同比增加63.17亿元,增幅39.05%,这是整体收入仍保持增长的根本原因。

手续费及佣金净收入为44.87亿元,同比减少5.53亿元,降幅10.97%,是近三年来首次下滑。

主要是手续费及佣金收入下滑2.96%至59.61亿元,而手续费及佣金支出大幅上升33.64%至14.74亿元所致,其中承诺及担保业务大幅减少4.04亿元,公司称保函业务收入下降所致。

除了手续费及佣金净收入下滑之外,其余非利息收入业务均呈现增长态势,其中投资收益、公允价值变动净收益、汇兑净收益分别为113.38亿元、35.16亿元、17.69亿元,同比分别增加24.95亿元、32.22亿元、8.46亿元。

浙商银行表示,主要是本集团加强市场研判和专业能力建设,把握债市收益率下行机会,交易性金融资产业务收益较好。

不过,其他非利息收入存在较大波动性、不确定性的特点,未来能否延续增长仍有待时间验证。

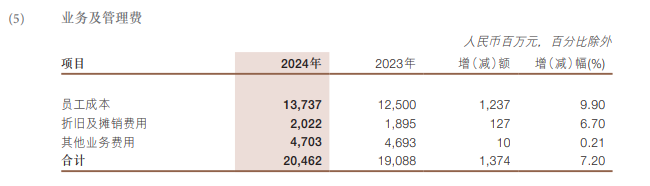

不同于其他银行收缩业务及管理费,公司的费用支出为204.62亿元,同比增加13.74亿元,公司表示,主要是本集团全力推进数字化系统建设,加大金融科技及零售人才队伍建设。同时,全面提升财务支出全过程管理能力,构建投入产出管理体系,不断优化支出结构。

报告期末,公司员工数量25,226人(含派遣员工、外包人员、附属机构员工),同比增加2,331人。员工数量增长增加了员工成本,为137.37亿元,同比增加12.37亿元,是利润放缓的重要原因。

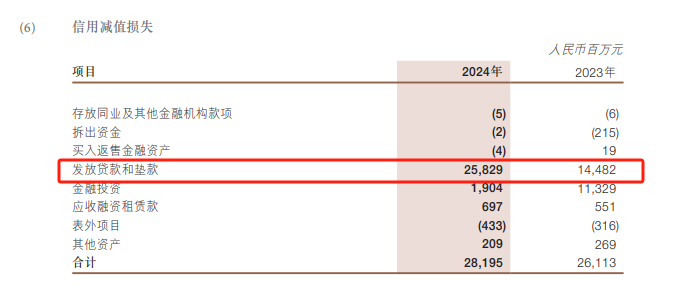

除此之外,浙商银行信用减值大增也是导致利润放缓的关键,报告期信用减值损失为281.95亿元,同比增加20.82亿元,增幅7.97%。

其中发放贷款和垫款损失258.29亿元,同比增加113.47亿元,同比增加78.35%。

加大处置“不良”

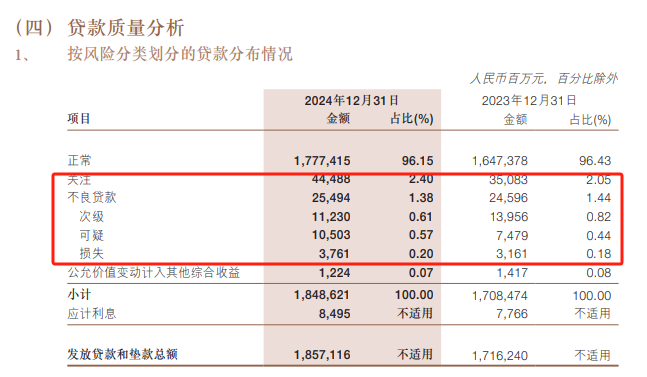

最近五年,浙商银行的不良贷款稳增,分别为170.45亿元、206.67亿元、223.53亿元、245.96亿元、254.94亿元,累计增加84.49亿元,增幅约50%,去年增加8.98亿元。

不过,不良贷款率则总体呈现下滑态势,分别为1.42%、1.53%、1.47%、1.44%、1.38%,近四年累计下滑0.15个百分点,去年下滑0.06个百分点,但在股份制银行中,不良贷款率仍然比较高,仅次于民生银行。

按贷款五级分类来看,去年关注类贷款为444.88亿元,同比上升94.05亿元,占比2.4%,同比上升0.35个百分点。

次级、可疑、损失类贷款分别为112.3亿元、105.03亿元、37.61亿元,其中次级类减少27.26亿元,其余两类贷款分别增加30.24亿元、6亿元,一般而言,越靠后的贷款损失的概率性更大。

按贷款类型来看,浙商银行主要以对公贷款为主,去年贷款总额1.25万亿元年,占比67.59%。该业务也是收入贡献主力,去年公司银行业务收入381.24亿元,同比增长7.45%。

也要看到,公司贷款是不良贷款的主要来源,去年为169.96亿元,同比增加14.86亿元,不良贷款率1.36%,同比下降0.01个百分点。

上述不良贷款主要集中在批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业,分别为42.68亿元、40.07亿元、29.67亿元,前两大行业同比分别增加23.43亿元、20.36亿元,而后者同比减少18.37亿元,对应的不良贷款率分别为2.23%、1.47%、1.11%。

需要指出的是,房地产行业的不良贷款为28.85亿元,同比减少15.23亿元,不良贷款率1.55%,同比下滑0.93个百分点。另外,公司前五大贷款客户中,有三个属于房地产业,贷款金额分别57.33亿元、49.64亿元、39.76亿元。

2024年,浙商银行个人贷款4786.31亿元,占比25.89%。零售银行业务收入125.5亿元,同比减少8.5亿元,降幅6.34%。

不过,公司个人贷款的“不良”有所改善,不良贷款84.98亿元,同比减少5.88亿元,不良贷款率1.78%,同比下滑0.13个百分点。因为公司没有披露更多数据,没法知道经营贷、房屋贷、消费贷具体的不良情况。

值得指出的是,浙商银行在报告期加大了不良资产处置力度,上文信用减值损失大增也佐证了这一点,其中公司银行业务损失158.22亿元,零售银行业务损失97.83亿元,上年同期分别为56.24亿元、86.51亿元。

总体来看,以陈海强为首的70后正、副行长未来的压力并不轻,不仅需要将公司业绩带回“快车道”,还需要进一步优化贷款质量,才能让业绩增长无后顾之忧,那么其会选择对公,还是零售业务作为突破口呢?不妨交给时间来验证!